強度大

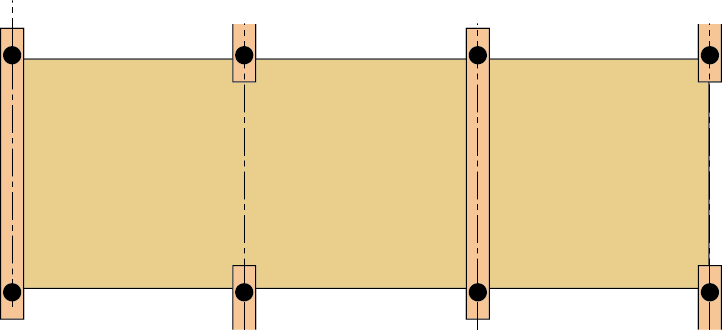

独自の二連支持脚と均一な支持脚の配置(互組工法)により床パネルの支持密度を高め、より強い床組みを完成させました。

防振性大

二連支持脚の特性と均一な支持脚の配置(互組工法)により振動を小さく抑えます。

二連支持脚は、環境条件の変動による伸縮を抑え、さらに捨てベニヤを貼った場合と同等の剛性が生まれる。

パーティクルボードの長手方向の継手にはTOP二連支持脚を必ず入れるなど支持密度を高めることにより強度を大幅にアップ。

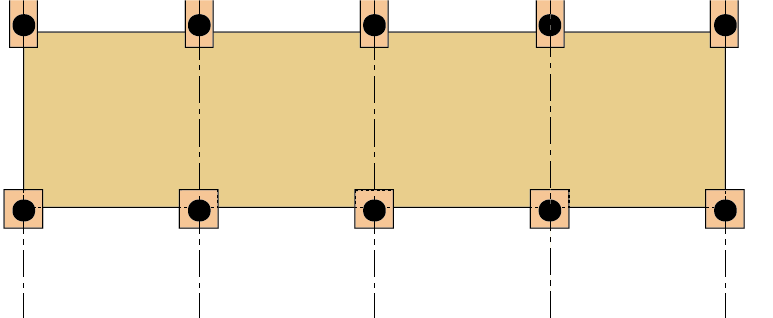

パーティクルボードの強度のみに依存する。

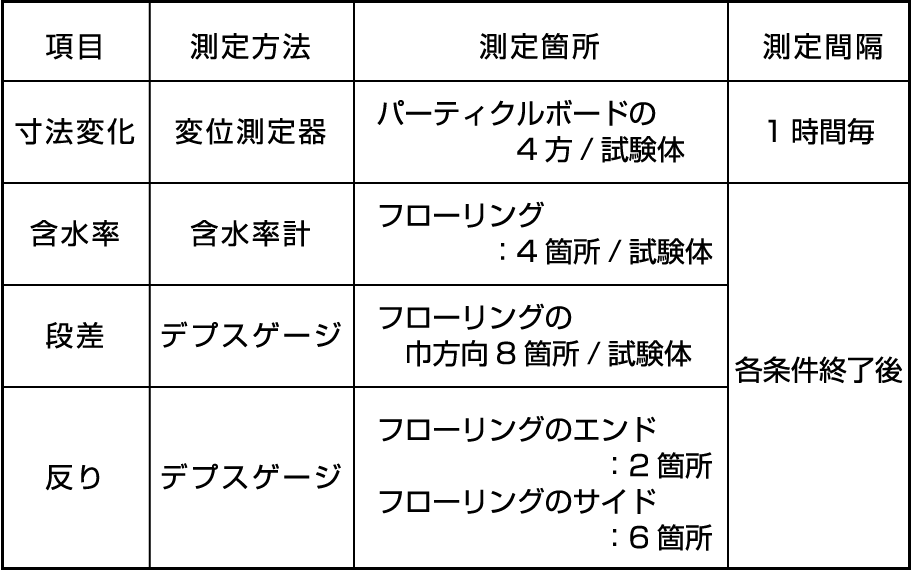

集合住宅の乾式二重床の床構成材料(パーティクルボード、ベニヤ、フローリング)は、木質であるため、含水率の変動に伴い膨張・収縮(伸縮)が起こることは知られている。特にパーティクルボードは、ベニヤよりも伸縮が大きく、このことにより様々な不具合現象が発生する。

フローリング突き付け端部のすき間、床鳴り、床先行工法の間仕切り壁の動き・躯体壁/間仕切り壁のクロス切れ・コーナー部巾木のすき間等々乾式二重床の基本構成は、2尺×6尺のパーティクルボードを防振ゴム付支持脚台座で連結し基板とする方式が一般的である。 その際の支持脚台座は二連式と独立式に区分される。二連式台座はパーティクルボードを跨ぐ形で施工されるので、独立式よりもパーティクルボードの伸縮を拘束し、前記不具合の発生を少なからず抑えることが期待される。この拘束効果を確認するため、パーティクルボード+フローリング一体型二重床について、環境試験機による試験を行ったので結果を報告する。

JIS A 1437 「建築用内装ボード類の耐湿性試験方法」に従う。

加湿(40℃、90%)1週間 ⇒ 乾燥(40℃、30%)1週間 ⇒加湿(40℃、90%)2週間 ⇒ 乾燥(40℃、30%)2週間

環境試験機

タバイエスペック(株)製 ビルドインチャンバー

TBR-3HW5G2A 変位計測器

SHOWA製

TCL-B型 変位変換器

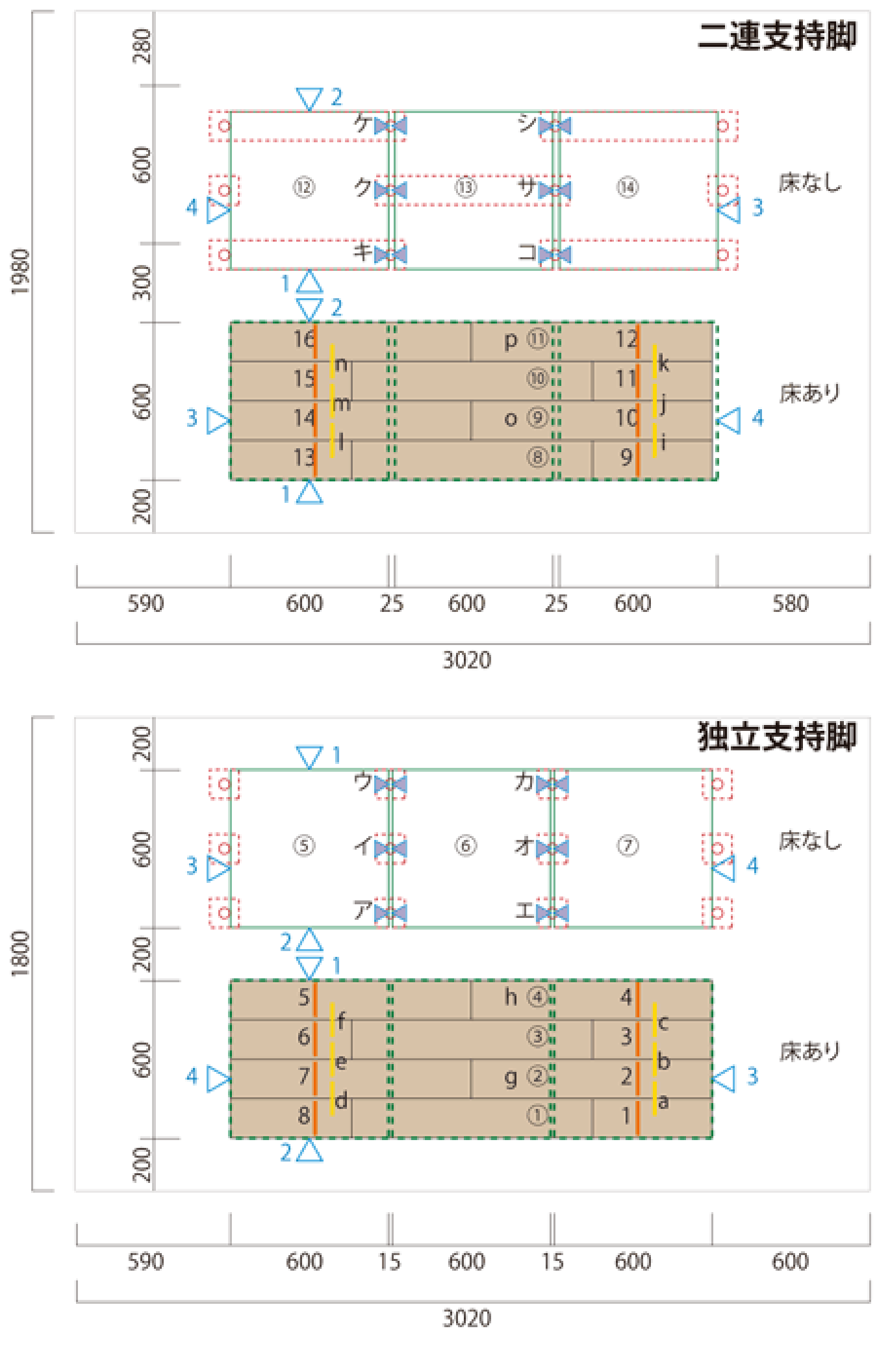

1.二連式支持脚 : トップシステムフロア「T-45H」仕様(t15×w80×L760mm)

2.独立式支持脚 : B社仕様 (t20×w88×L88mm)

3.共通事項 : フローリング「永大産業(株) 製 HBME」(t12×w147.5×L1818mm)

パーティクルボード「日本ノボパン工業(株)製」 (t25×w600×L1820mm)

床仕上げ高さ=130mm

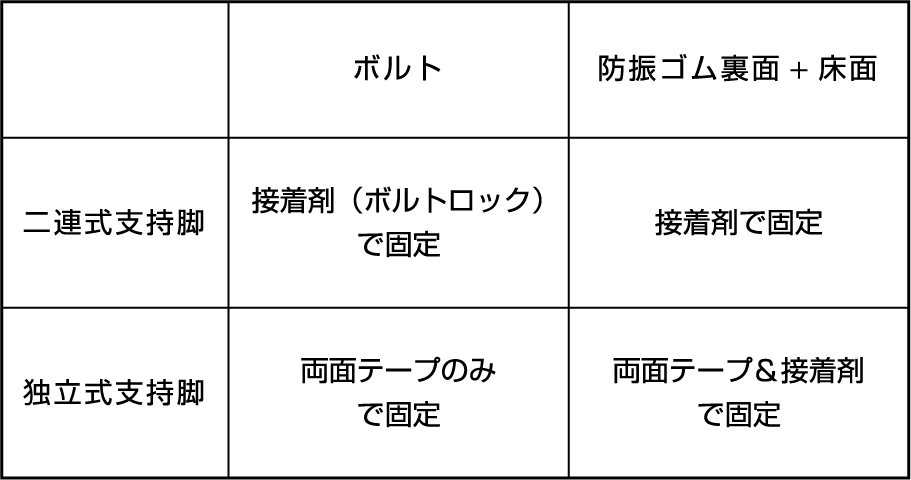

1.二重床下地:レベル調整後の支持脚の固定

* パーティクルボードと支持脚台座の固定は、タッピングビス(3.8×41mm)で固定した。

2.フローリング :

・ パーティクルボード上にHBMEを接着剤(ES-HHB)とフロアステープル(38mm)で施工した。

・ 接着剤の塗布は、300mmピッチとし、パーティクルボードの継ぎ目と重なる場合はその両端、短辺メスサネ部に筋状に塗布した。

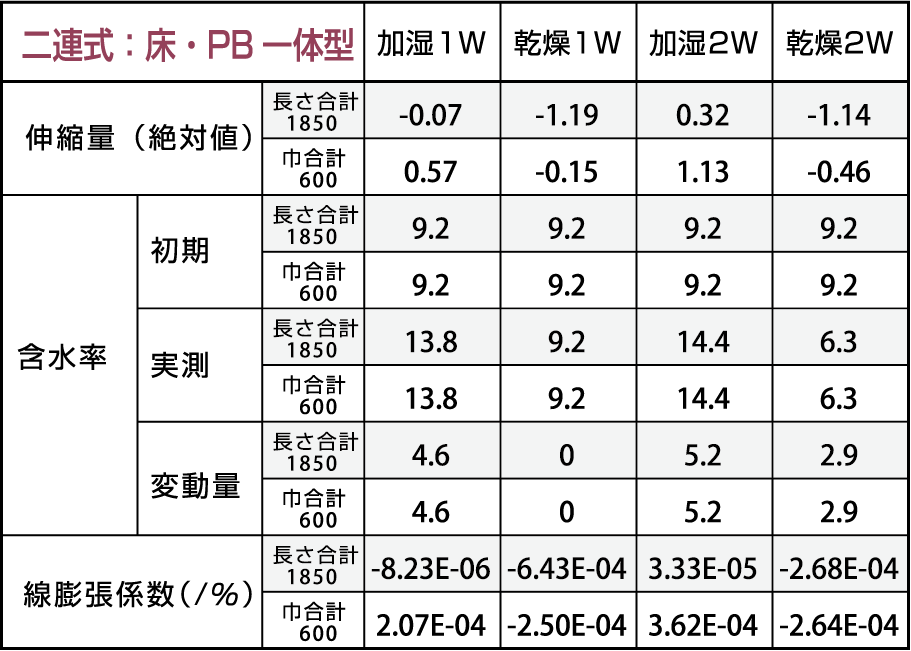

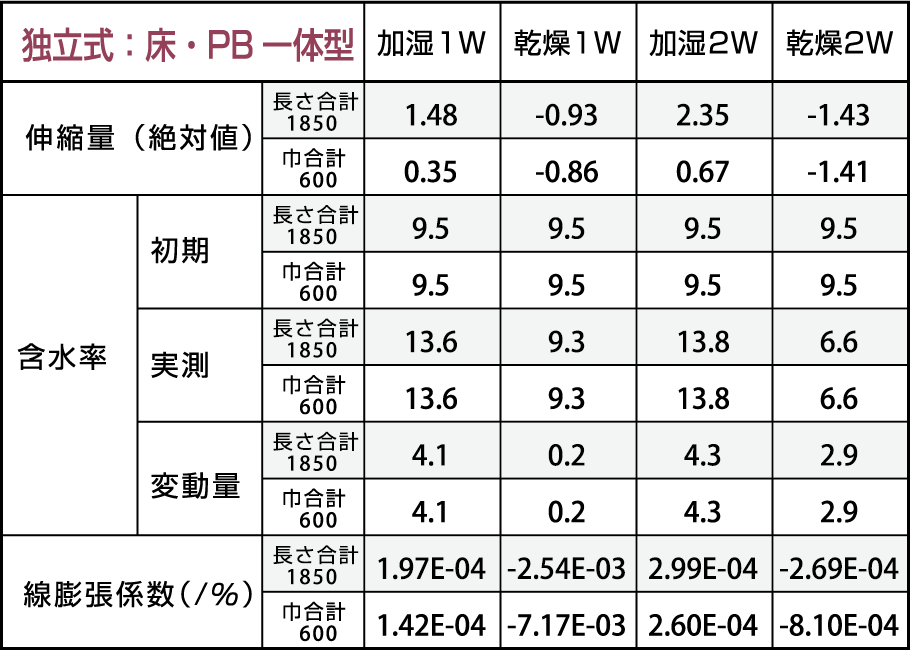

1.【表―1】 二連&独立支持脚(フローリング一体)型の伸縮(絶対値)と含水率および線膨張係数(/%)

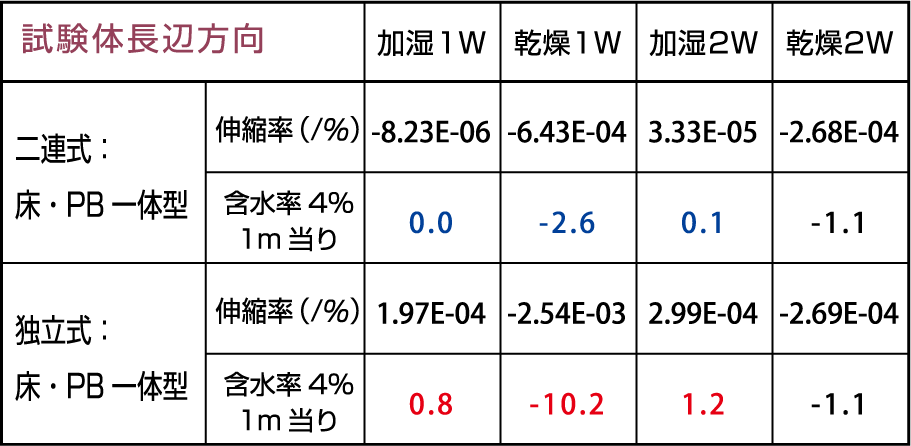

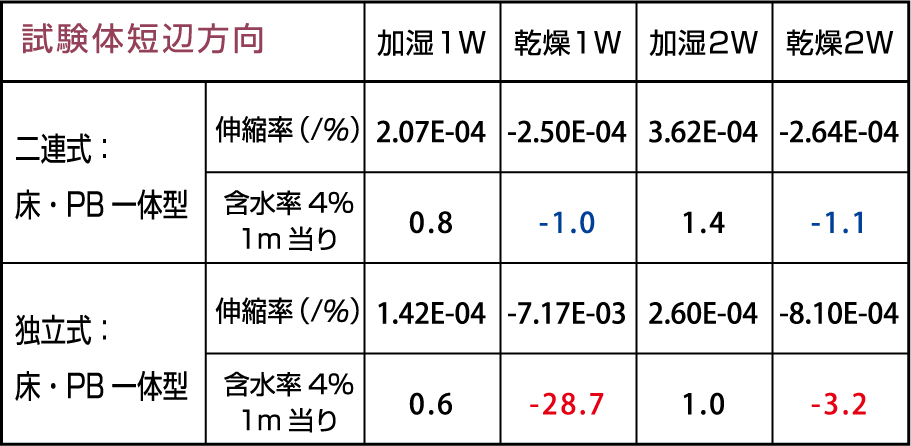

2.【表―2】 二連&独立支持脚(フローリング一体)型の含水率が4%変動した場合の1m当りの伸縮量

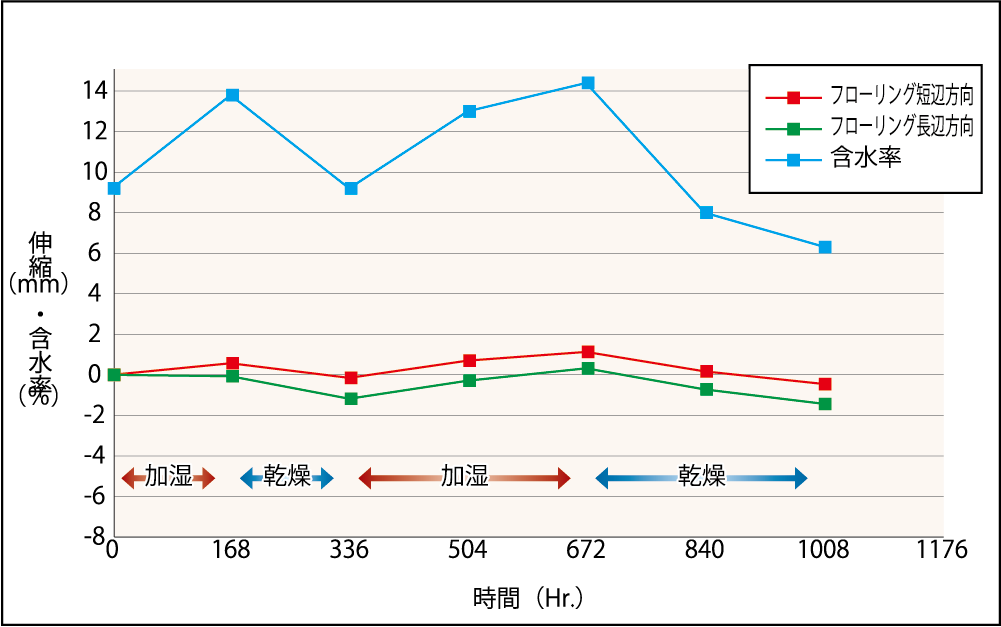

3.【図―1】 二連支持脚(フローリング一体)型の伸縮(絶対値)と含水率

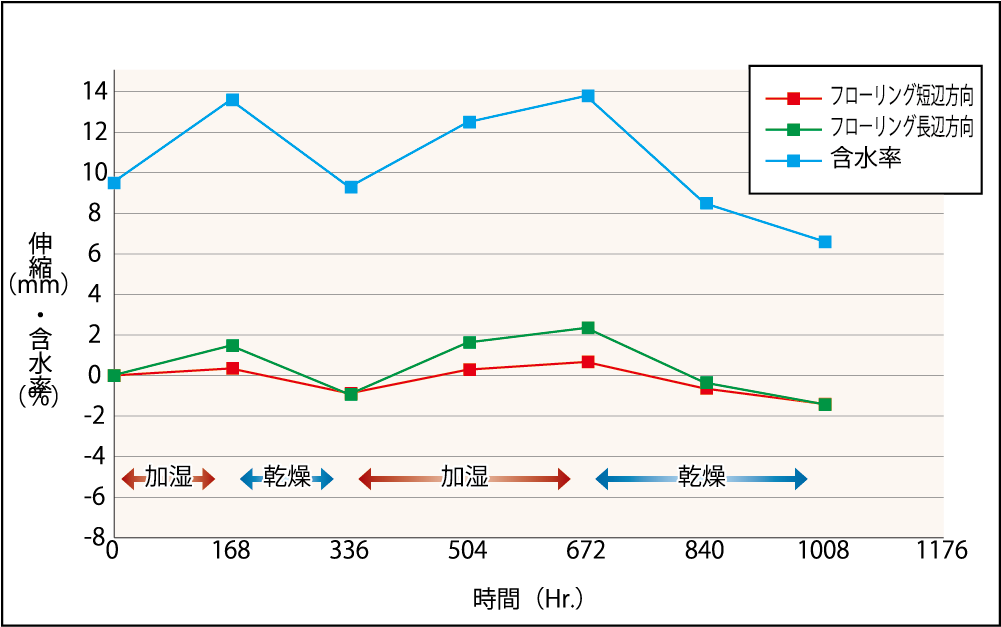

4.【図―2】 独立支持脚(フローリング一体)型の伸縮(絶対値)と含水率

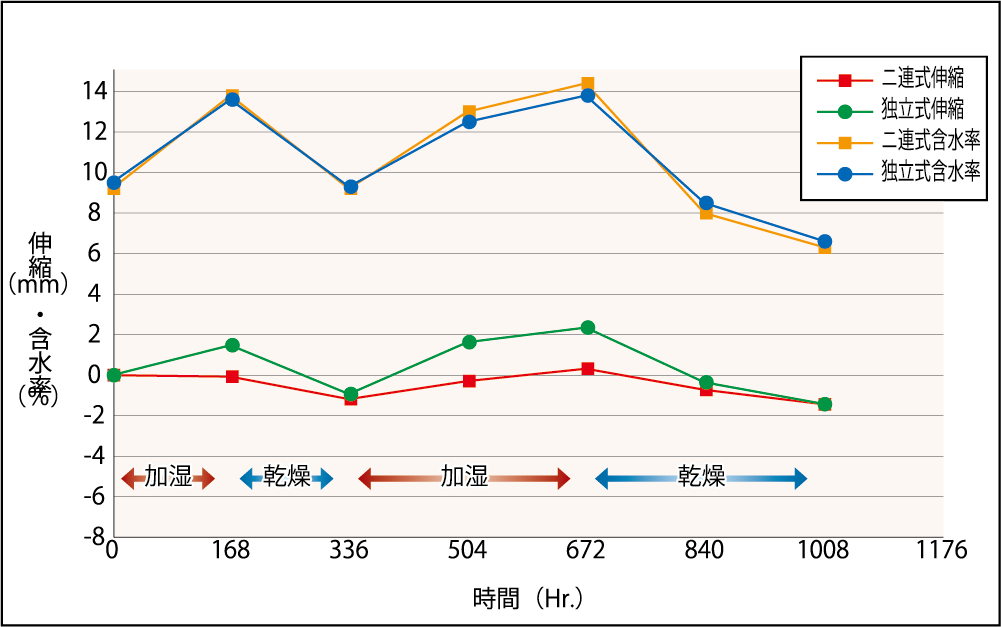

5.【図―3】 二連&独立支持脚の長辺方向の伸縮(絶対値)と含水率

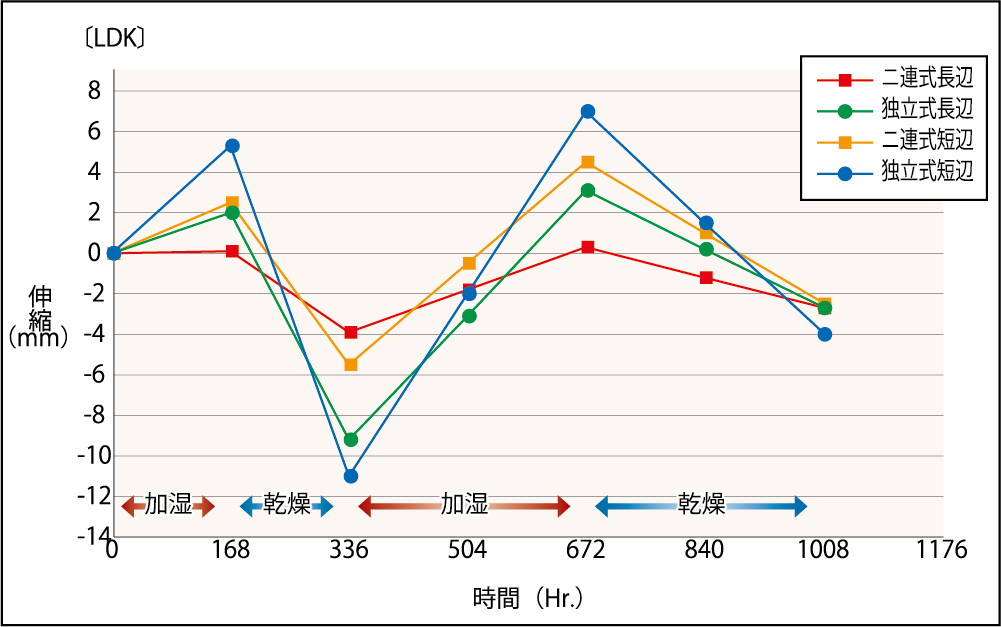

6.【図―4】 二連&独立支持脚の短辺方向の伸縮(絶対値)と含水率

7.【参考―1】 パーティクルボードの含水率変動と目地隙間変動量

8.【参考―2】 フローリングの含水率変動と目地隙間変動量

9.【参考―3】 パーティクルボード場所毎の目地隙間変動量

10.【別図―1】 試験体設置状態と測定箇所説明 以上参照のこと

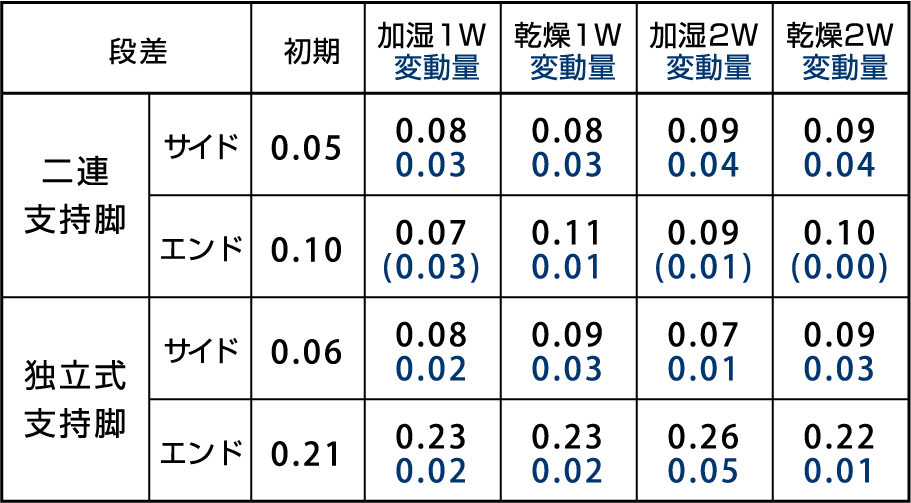

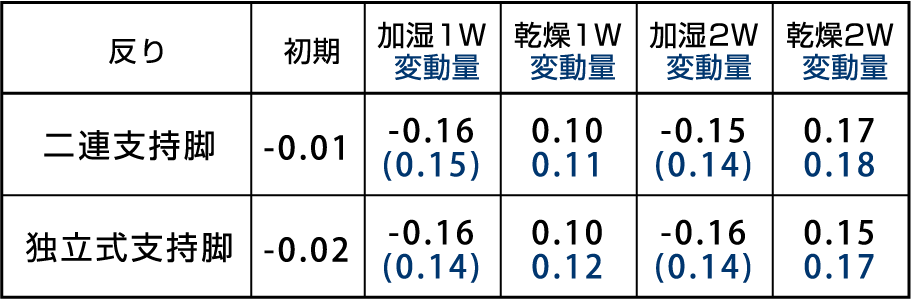

11.フローリングの段差、反り

1.二連支持脚は独立支持脚に比べて寸法変化の巾が小さい。

その理由は二連支持脚の合板とフローリングがパーティクルボードの伸縮を拘束していると考える。

〔捨貼合板を施工した場合と同等の性能である。〕

2.独立支持脚の1サイクル目の伸縮量が大きい。加湿で伸び、乾燥で収縮する傾向が大きい。現場施工後の乾燥時に大きな動きが発生すると考える。

3.二連支持脚派伸縮において極端な動きはしない。

4.反り、段差、含水率は、独立支持脚と二連支持脚との間に違いは見られなかった。

5.一般的に木質材料(パーティクルボード、ベニヤ、フローリング)の線膨張係数は、試験時の環境条件、試験体の材種等により異なるが、一般的に2×10-4/%程度と言われている。

*2サイクル/乾燥2週間後の数値は、これにほぼ近い値である。

1.乾式二重床の支持脚台座としての二連支持脚は、独立支持脚よりも含水率の変動に伴う伸縮が小さいことが確認できた。

2.二連支持脚は、前記二重床の不具合を減少することが期待できる。

3.さらには、間仕切壁下の補強支持脚の設置がいらないため、スラブ面の墨だし手間が省け、トータルコストにおいて床先行工法の下地材として適していると考える。